Un stage thématique au conseil départemental de la Loire-Atlantique en juin 2025 m’a permis, sans aucune préparation et quasiment sans lien avec le stage, d’aller sur le terrain avec les équipes du Département au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des Landes. Parfois les opportunités se présentent à vous, et au détour d’un café, vous partez pour une découverte d’un lieu symbolique : la ZAD !

L’affaire se conclut à 11H du matin pour le jour même, départ 14H. Je vois la cheffe du service foncier fouiller dans le placard près de mon bureau. Elle en sort une pile d’archives de la ZAD. Intéressée pour lire les docs, je lui demande quel rôle tient le département dans le projet abandonné. Elle me répond qu’il est propriétaire de plus de 1 000 ha dans le cœur de la ZAD et qu’il contracte des baux à conditions environnementales avec les agriculteurs et les zadistes sédentarisés et régularise des permis de construire pour sécuriser les biens et les personnes tout en faisant un travail de médiation. A mon regard, elle comprend mon intérêt et me propose de venir avec elle et sa collègue sur le terrain.

Les formalités d’autorisation remplies, je me dis qu’il me reste 3H pour me remémorer le dossier devenu vague dans mon souvenir à la fois en termes de temporalité, mais aussi en termes d’historique de la ZAD.

50 ans de controverse

Le projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes a donné lieu à 50 ans de controverse et à une lutte violente parfois et acharnée de la part des opposants qui s’est terminée en 2019 avec l’abandon du projet par le gouvernement Hollande. Cette histoire est celle de deux conceptions du monde qui s’affrontent.

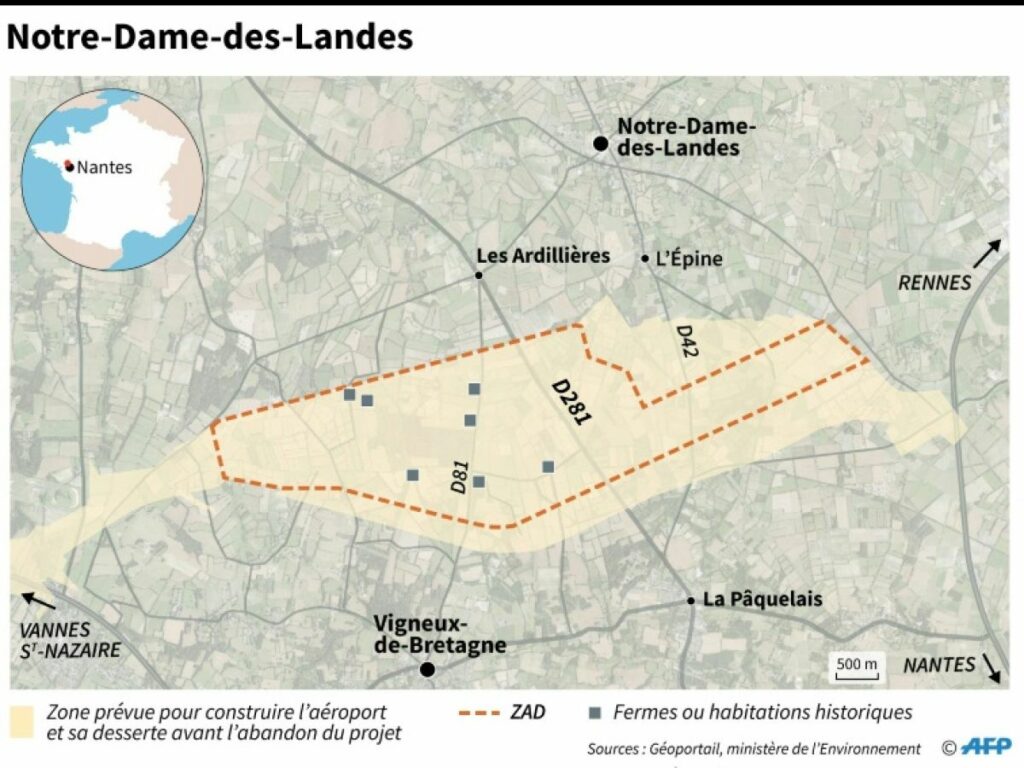

Pour accroitre le rayonnement des grandes métropoles, la Datar (ancêtre de l’ANCT) propose le concept de métropoles d’équilibre dont le territoire se saisit avec l’ambition d’un grand aéroport à 26 km de la ville, sur la croyance de l’effet économique induit. En 1974, la Zone à Aménagement Différé (ZAD) se concrétise avec la préemption du foncier et dès lors les premières oppositions apparaissent. Entre 1974 et 2001, le Département va acquérir 895 ha de terre sur la ZAD.

En 2000, le gouvernement Jospin annonce que le projet d’aéroport va être construit. Une annonce qui marque un tournant avec une opposition qui s’organise, d’abord du côté des habitants du secteur qui vont se voir expropriés, exposés aux pollutions. Un débat public prévu pour 4 mois va durer 2 ans et permet de dégager les lignes de force : des partisans (collectivités et milieux économiques), des promoteurs d’un emplacement alternatif (les habitants et les riverains), les partisans d’un agrandissement de l’aéroport de Nantes et les sceptiques sur le besoin qui prônent une alternative train et transports en commun (Ecologistes de divers partis).

Le premier squat transformant la ZAD en Zone à défendre s’installe en 2007 et prend de l’ampleur jusqu’en 2009 tandis qu’en parallèle le projet suit son cours sur le plan administratif. L’opposition s’organise, se manifeste. Sur la ZAD, un nouveau modèle économique basé sur le non-consumérisme, sur l’autonomie alimentaire se développe de manière totalement illégale. La communauté de vie pose des règles. C’est un système ouvert, expérimental mais organisé qui évolue au sein de la ZAD pour sauvegarder le site. En 2012, l’État commandite l’opération César, qui pendant 4 semaines va tenter de chasser les zadistes, détruira les habitations et constructions, en vain. Les zadistes gagnent la partie. Après une nouvelle enquête publique, le projet sera définitivement abandonné le 17 janvier 2018 par le gouvernement. Pour autant l’histoire n’est pas terminée.

Au conflit initial de propriété s’est additionné le conflit d’usage.

Une aubaine environnementale

Avec la ZAD en 1974, c’est un gel du paysage qui a été opéré. Aucun remembrement, drainage n’a été effectué. Pas de mitage du paysage. Le bocage est intact, sa biodiversité également ! Le projet d’aéroport a depuis été classé dans les Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII) au même titre que le barrage de Sivens, le projet d’aménagement du Larzac, la Ferme des 1000 vaches…

La ZAD s’avère être une zone humide à 98% préservant ainsi les milieux aquatiques, la quantité et la qualité de l’eau. Une centaine d’espèces protégées ont été recensées par les naturalistes en lutte dont 5 zones à importance rare, dont les tritons crêtés.

Se sentir privilégiée de ressentir les lieux

En écoutant les zadistes qui se sont sédentarisés et ont crée une nouvelle vie économique sur la zone basée sur leurs convictions, je comprends qu’ils gardent au fond d’eux le souvenir de la lutte et l’envie de préserver la ZAD sans impacter l’avenir. Je perçois aussi combien la lutte n’a pas été que physique mais également juridique, pour faire reconnaitre l’aberration écologique du projet et le désastre environnemental qui en aurait découlé.

En rentrant en voiture, en visualisant les stigmates de la ZAD, les habitations précaires qui contribuent à faire perdurer la marginalisation des nouveaux installés, je m’interroge sur mes valeurs personnelles, celles du service public que je sers, celles des habitants et des zadistes. La Zone à Aménagement Différée est née j’avais un an. Quelle position aurait été la mienne si j’étais née ici ?