Outre la grande diversité des profils qu’elle propose, la fonction publique territoriale se caractérise par une originalité dans le système de recrutement. Les agents de la fonction publique territoriale sont nommés, après inscription sur liste d’aptitude, par l’autorité territoriale : le maire ou le président de la collectivité employeur. Une fois le concours passé, l’agent garde une totale liberté de choix géographique, fonctionnel et institutionnel – c’est à dire le type de structure dans lequel il souhaite travailler.

Au sein de la fonction publique territoriale, le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux appartient à la filière administrative, une des 8 filières de cette fonction publique. Il se situe au « sommet » de cette filière. Il appartient au cadre A+, dans lequel on trouve aussi (au sein des autres filières) les ingénieurs en chef, les médecins et les conservateurs des bibliothèques et du patrimoine.

Les métiers

Les administrateurs territoriaux sont appelés à exercer leurs fonctions dans les collectivités locales importantes et constituent le vivier des cadres supérieurs de la fonction publique territoriale. Les collectivités dans lesquelles les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions sont définies par décret.

Il s’agit :

- des villes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants ;

- des départements ;

- des régions ;

- des office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de plus de 10 000 logements ;

- du Centre national de la fonction publique territoriale, des centres de gestion et des centres communaux d’action sociale.

Principaux collaborateurs des élus, ils préparent et mettent en oeuvre leurs décisions au bénéfice du développement des territoires et au service des citoyens. Ils exercent ces missions à des niveaux variés en fonction de leurs centres d’intérêt, de leur expérience. Le champ est donc large pour celles et ceux qui s’engagent dans cette voie : les administrateurs territoriaux sont avant tout des personnels capables d’initiatives et de responsabilités dans tous les domaines. A ce titre, ils sont investis de responsabilités différentes :

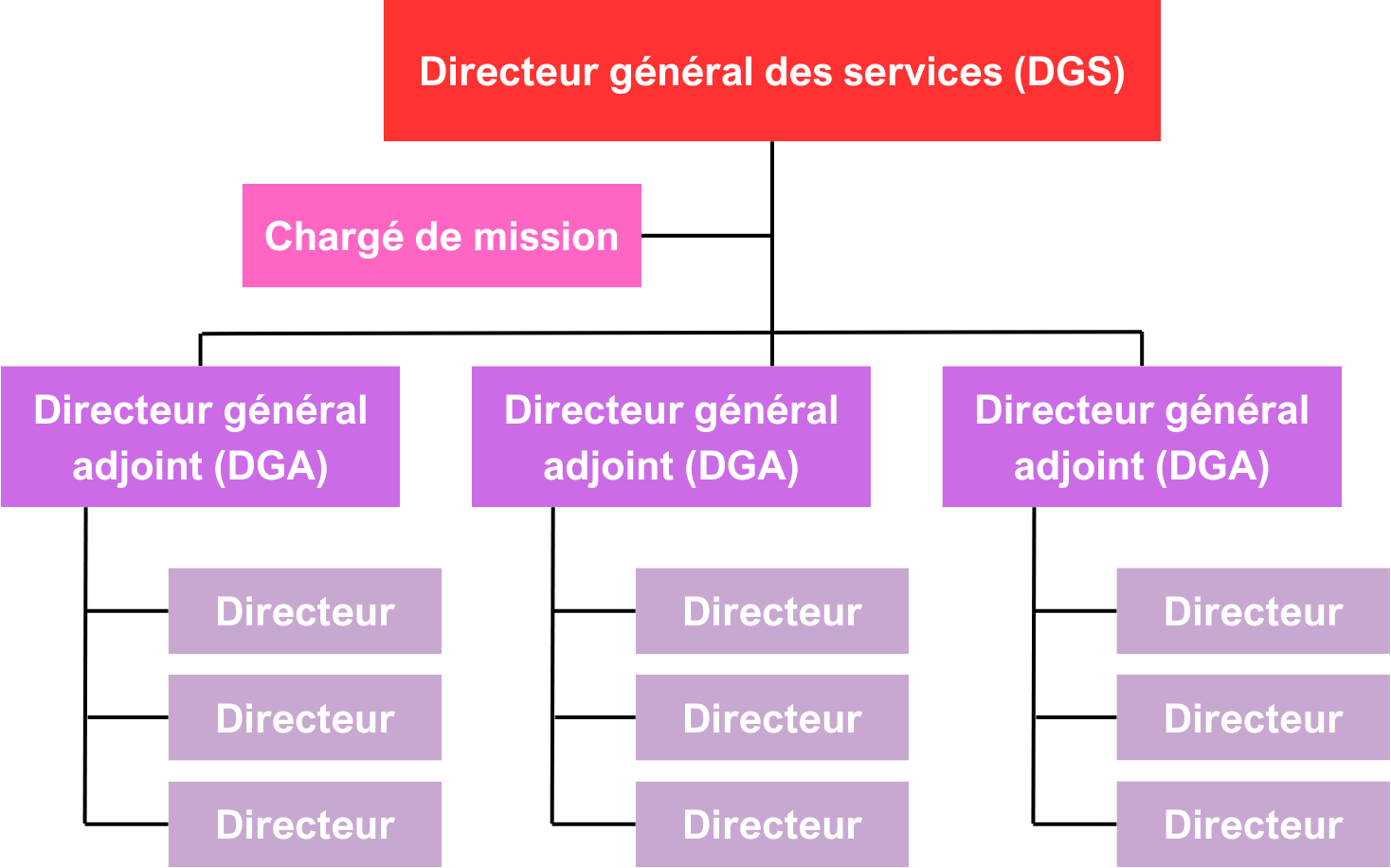

- directeur.rice général.e des services (DGS) ;

- directeur.rice général.e adjoint.e (DGA) chargé.e de superviser un groupe de directions ;

- directeur.rice ou directeur.rice adjoint.e d’une direction opérationnelle : formation professionnelle dans une région, solidarité dans un conseil général, développement économique dans une communauté d’agglomération, affaires culturelles… ;

- directeur.rice ou directeur.rice adjoint.e d’une direction fonctionnelle : finances, ressources humaines, affaires juridiques, moyens généraux… ;

- chef.fe de service : politique de la ville, contrôle de gestion, … ;

- chargé.e de mission auprès d’une direction générale, d’une direction des finances ou d’un thème particulier (diffusion des nouvelles technologies, plan alimentaire territorial, gestion du patrimoine…).

Place de l’administrateur dans un organigramme théorique de collectivité

Une mobilité géographique et fonctionnelle réelle

Chacun choisit donc les métiers et les zones géographiques qui lui plaisent en se laissant la possibilité de changer, autant de fois qu’il le souhaite, dans une perspective de carrière ou de réorientation.

En fonction de son projet professionnel et tout au long de sa carrière, l’administrateur territorial peut faire le choix de la mobilité. Celle-ci est possible entre les différents métiers, les différents types de collectivités, mais également avec les autres fonctions publiques. Il existe en particulier une équivalence de traitement avec la fonction publique d’Etat, qui permet de créer des passerelles avec les corps A+ des autres fonctions publiques. Les administrateurs et administratrices territoriaux peuvent ainsi prétendre aux fonctions de sous-préfet, de conseiller de tribunal administratif, de conseiller à la chambre régionale des comptes, de directeur d’hôpital…

Les emplois fonctionnels

Certains emplois administratifs de direction occupés par les administrateurs territoriaux font l’objet de dispositions particulières : il s’agit des « emplois fonctionnels » de directeur général des services et de directeur général adjoint.

Les directeurs généraux sont chargés, sous l’autorité du maire ou du président, de diriger l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation. Les conditions financières applicables aux emplois administratifs de direction prennent en compte les sujétions particulières et le niveau de responsabilités exercées : échelonnement indiciaire plus favorable, bonification indiciaire, régime indemnitaire spécifique, attribution d’un logement, d’un véhicule de fonction et de frais de représentation.

Les nominations, prononcées par l’autorité territoriale, interviennent par voie de détachement pour une durée limitée à 5 années renouvelables expressément. L’autorité territoriale dispose d’une marge substantielle d’appréciation pour engager une procédure de fin de fonctions avant le terme du détachement. Dans ce cas, le fonctionnaire en poste demeure détaché sur l’emploi fonctionnel pendant 6 mois sauf s’il est nommé, à son initiative, sur un autre emploi. L’accès à ces emplois se fait par voie de détachement. C’est-à-dire que le fonctionnaire, tout en gardant ses droits à avancement dans son grade d’origine (administrateur puis administrateur hors – classe), accède à une nouvelle échelle de rémunération. Il est positionné sur la grille correspondant à l’emploi occupé à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine.